Historias de Las Historias

$ 289 MXN

Autor: Chimal, Alberto

ISBN: 9786077640622

Edición: 2

Sello: EDICIONES DEL ERMITAÑO

Colección: MM Clásica

Código: 9786077640622

Editorial: Ediciones del Ermitaño

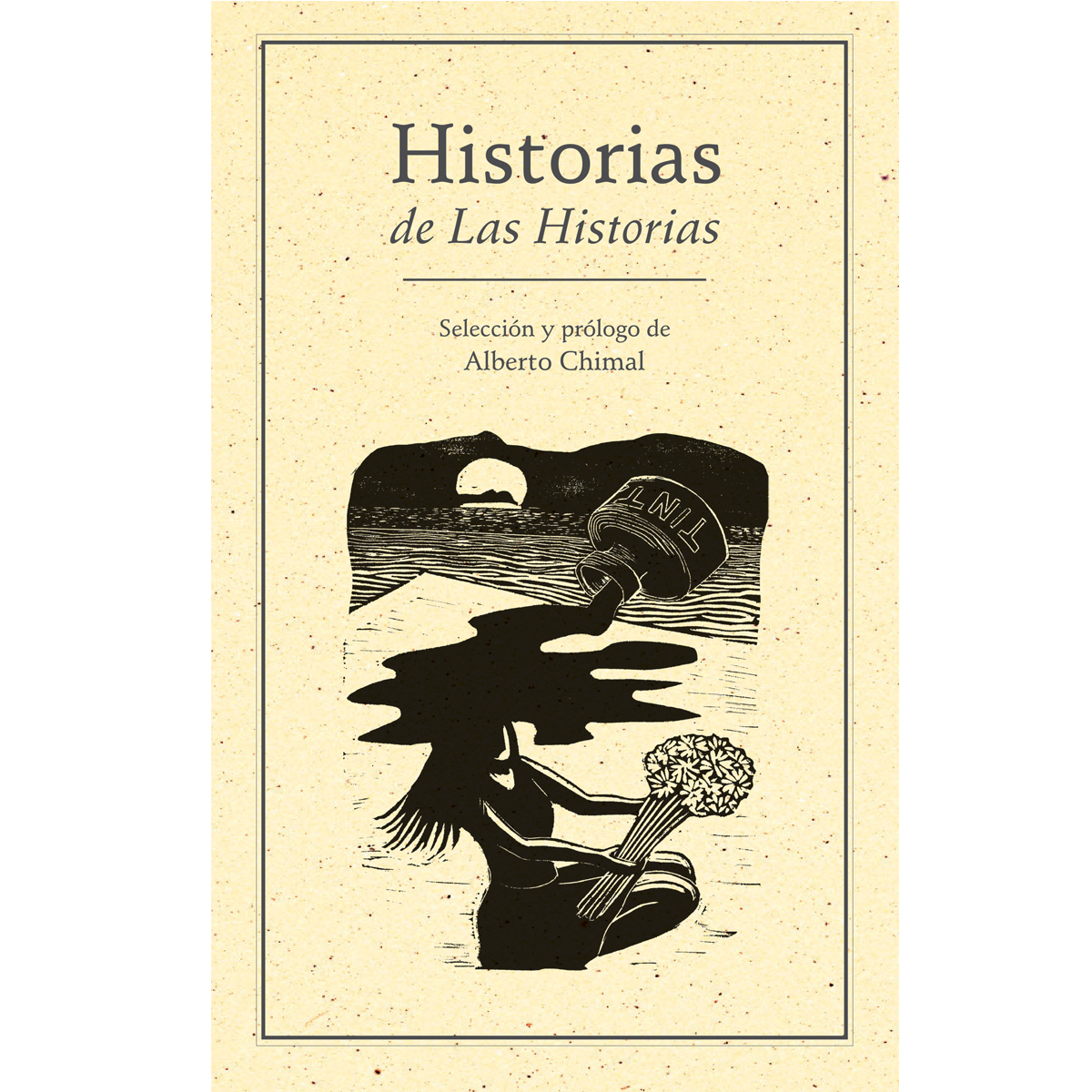

Al primer pincelazo sintió la cara: luego tuvo ojos y pudo ver sus manos, su cuerpo. Un vestido azul la defendía del frío lienzo; era hermosa, pero triste: su inmovilidad la deprimía. Varios meses intentó con la mirada pedir al artista que la liberara del suplicio. Y cuentan que un día, el buen hombre, simulando un descuido, dejó caer la tinta sobre su obra, y que las lágrimas le impidieron ver cómo la cabeza de ella se hundía en la mancha negra que se la tragó para siempre, como hace el mar con el sol en un hermoso crepúsculo.